小麦条锈病是一种真菌性病害,是危害小麦生产的主要病害之一,小麦感染条锈病后生理机能遭到干扰和破坏,引起植株叶片早衰、灌浆不良、籽粒秕瘦、穗粒数减少,甚至麦子不能抽穗,严重影响小麦的产量和品质,或致小麦绝收。

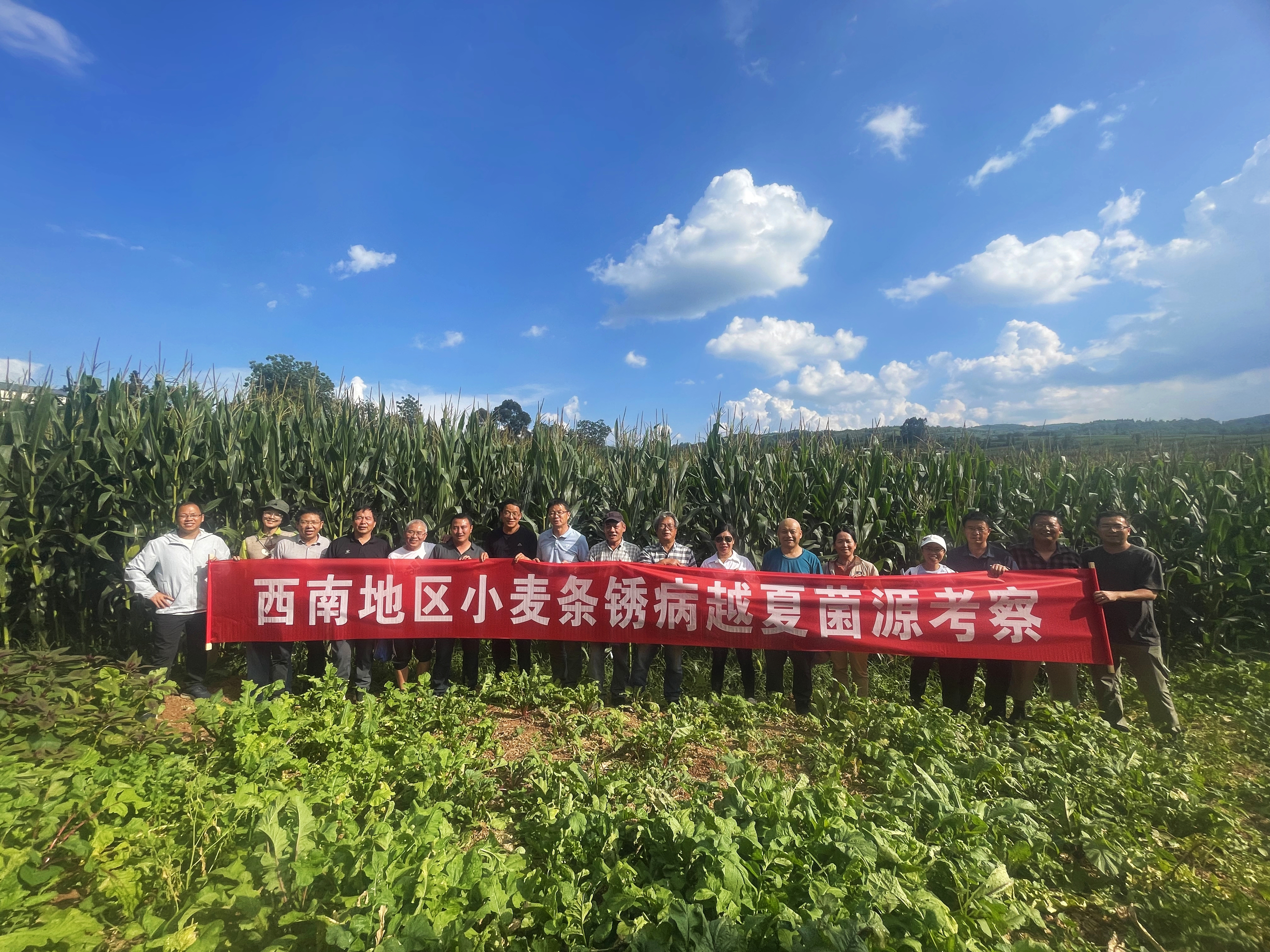

图1.西南地区小麦条锈病越夏菌源考察组莅临富源县考察。(2023年9月9日摄)

小麦条锈病病菌主要以夏孢子在小麦上完成周年的侵染循环,是典型的远程气传病害,具有发生区域广、发展迅速、流行频率高和危害损失重等特点。条锈病病菌主要寄生于小麦,个别小种可侵染大麦、黑麦和一些禾本科杂草,病原可越夏和冬繁。越夏锈菌在尚未收获的小麦、自生麦苗、撒播小麦上寄存,一阵风过,小麦条锈病病菌随高空气流迅速蔓延、大面积传播,造成严重危害。

富源县小麦种植面积约9万亩,年均小麦条锈病发病率为20%-30%。做好小麦条锈病越夏菌源防控工作,预防小麦条锈病流行,提高小麦产量。

1.翻耕灭茬和喷施除草剂,铲除越夏区域自生麦苗,及时清除狗尾草(谷莠子)、毒麦、节节麦、稗草、虎尾草等禾本科杂草和自生麦苗,切断病菌寄生的桥梁,控制越夏菌源,减轻病害传播蔓延。

2.密切监测病害发生动态,提前做好应急防控的药械准备,抓好早期药剂防治,以压低菌源数量。

3.加强病害普查,采取“带药侦察,发现一点控制一片”的方法,对发病麦田实施全面统防统治,控制病害传播。

图2.富源县大河镇白马村小麦条锈病越夏菌源考察。(2023年9月9日摄)

4.条锈病发生重的地块,在小麦收获后彻底烧毁病残体,随后深翻26厘米以上,减少田间菌源量。

5.播种前做好药剂拌种,种植上轮换选用全生育期抗病品种,对不同抗性品种进行合理优化布局,避免大面积种植单一品种。

6.根据条锈病的发生规律,在锈病易发生地块,适当晚播,推迟播种5天至7天,可减轻发病。

7.采取不同农作物间作套种或不同品种混播,实施生物多样性调控,以有效防治小麦条锈病。

8.合理轮作换茬,不与寄主作物进行轮作、邻作,建议与葵花、大豆、油菜、花生、蚕豆、豌豆、马铃薯、甘薯、南瓜、大葱、大蒜、甜菜、烟草等非寄主作物实行2年以上轮作,消除或降低土壤中残留的病原菌,减少菌源。

9.合理密植,改善田间通风透光条件,降低田间湿度,减轻病害发生。

10.加强小麦田间管理,施足充分腐熟的农家肥,合理施用氮、磷、钾肥,促使小麦健壮生长,增强抗病力;雨后清沟排水,防止湿气滞留,避免积水诱发病害;加强病情监测,对发病中心和局部流行立即进行药剂防治,防止扩散蔓延。